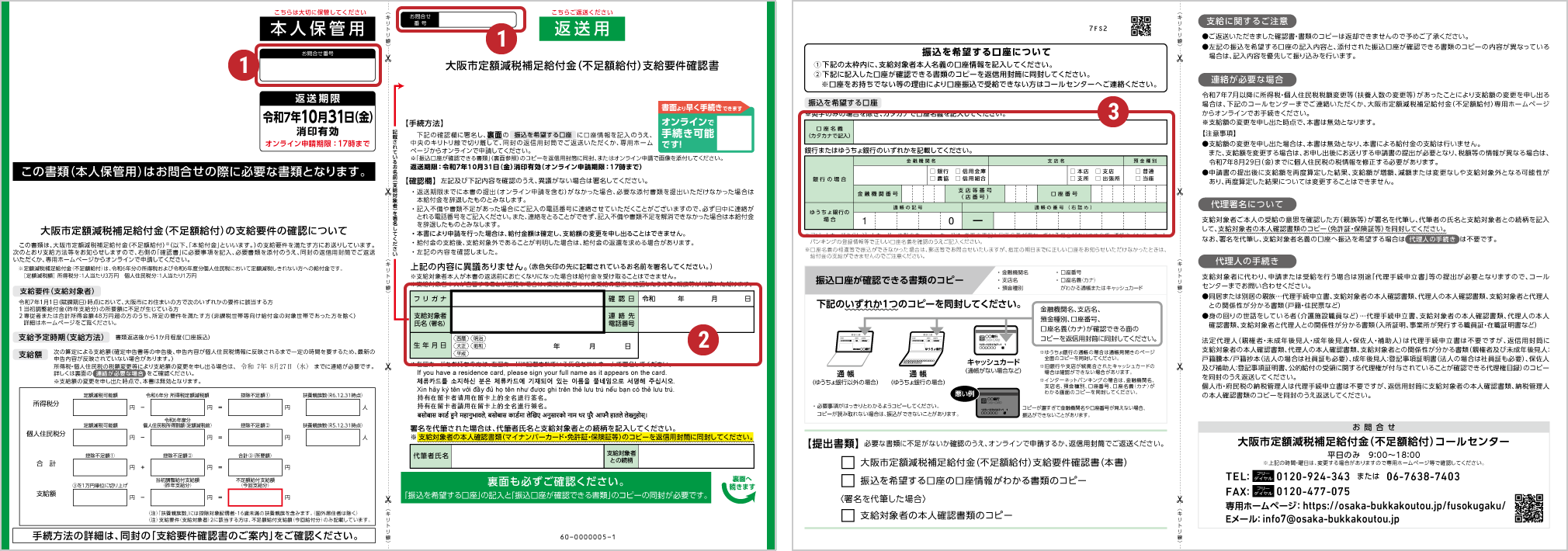

確認書が届いたら

「確認書」(※下記画像)が届きましたら、以下の下記の「申請時の注意事項」を確認のうえ、オンライン申請の手続きを行ってください。

申請時の注意事項

- 支給対象者本人(※上記画像❷)または、支給対象者本人の受給の意思を確認した親族等が端末等を操作してオンライン申請する場合は、下記の[支給対象者本人が行う、または代理入力]からお手続きください。なお、振込を希望する口座(※上記画像➌)は、支給対象者本人名義の口座に限ります。

- 支給対象者に代わり、代理人が申請または代理人名義の口座で受給する場合は、下記の[代理人が行う]からお手続きください。

- 給付金の支給後、支給対象外であることが判明した場合は、給付金の返還を求める場合があります。

- 各申請書の締切日はこちらをご確認ください→申請書類別受付締切日時一覧

オンライン申請をする

オンライン申請時のメールアドレス認証にかかる注意事項 をご確認ください。

本人が申請(代理入力)

申請時の注意事項

- 振込を希望する口座は、支給対象者本人名義の口座に限ります。

- 振込口座が確認できる書類の画像データの添付が必要ですので、下記の<振込口座が確認できる書類>を確認のうえご準備ください。

- 口座をお持ちでない等の理由により口座振込で受給できない方は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえご相談ください。

- 支給対象者本人の受給の意思を確認した親族等が端末等を操作(代理入力)する場合は、オンライン申請内にある「代理入力による手続き」を選択し、代理入力者氏名、支給対象者との続柄を入力してください。なお、支給対象者の本人確認書類の画像データの添付が必要ですので、下記の<支給対象者の本人確認書類>を確認のうえご準備ください。

- 申請後、申請内容に不備(入力の不備、添付書類の不備)があった場合は郵送にて通知します。不備が解消されるまで給付金の支給はできません。入力には十分に注意してください。

- 送付先の変更をご希望の方は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえご相談ください。

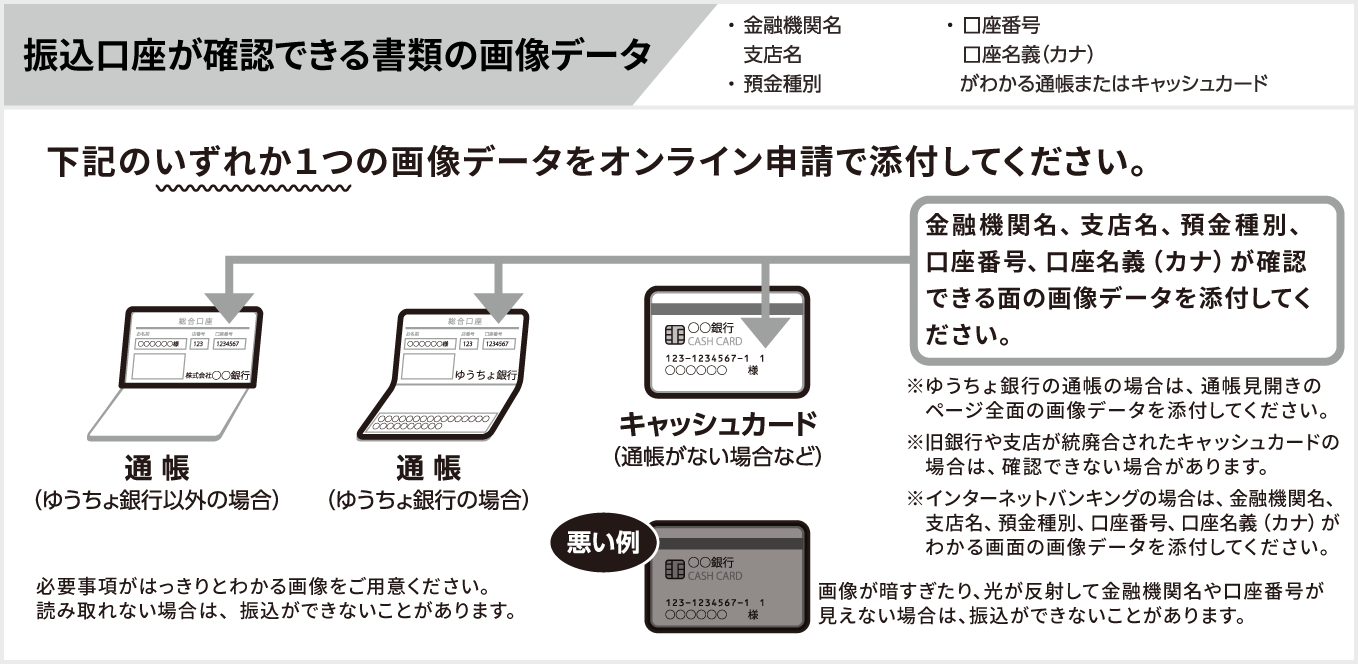

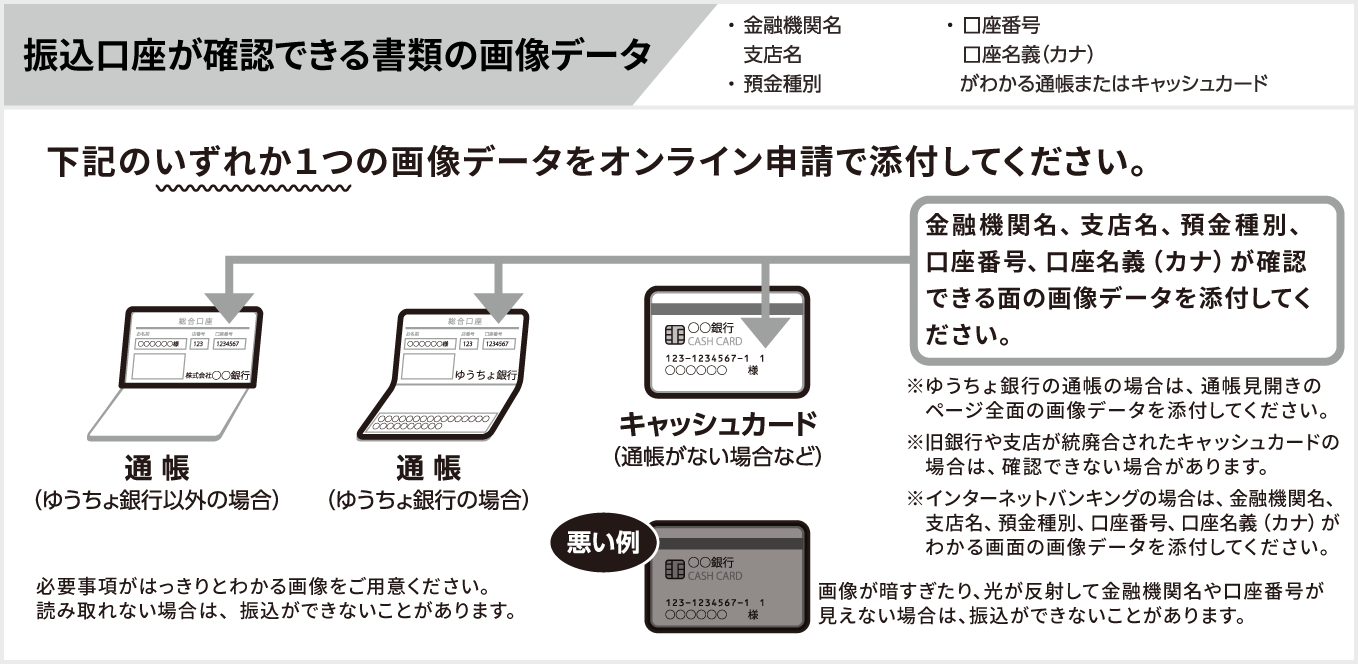

<振込口座が確認できる書類>

- 振込口座が確認できる通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの登録情報画面等

必要書類の画像データをご用意ください。(「png」「jpg,jpeg」「gif」「heif」「heic」「pdf」の添付が可能)

- デビットカードやクレジットカード一体型のキャッシュカードは、券面の表記と口座名義が異なっている場合がありますので、通帳やインターネットバンキングの登録情報で正しい口座名義を確認のうえ入力してください。

- 金融機関コード・支店コードは各金融機関のWebサイトなどを確認のうえ、誤りのないように入力してください。

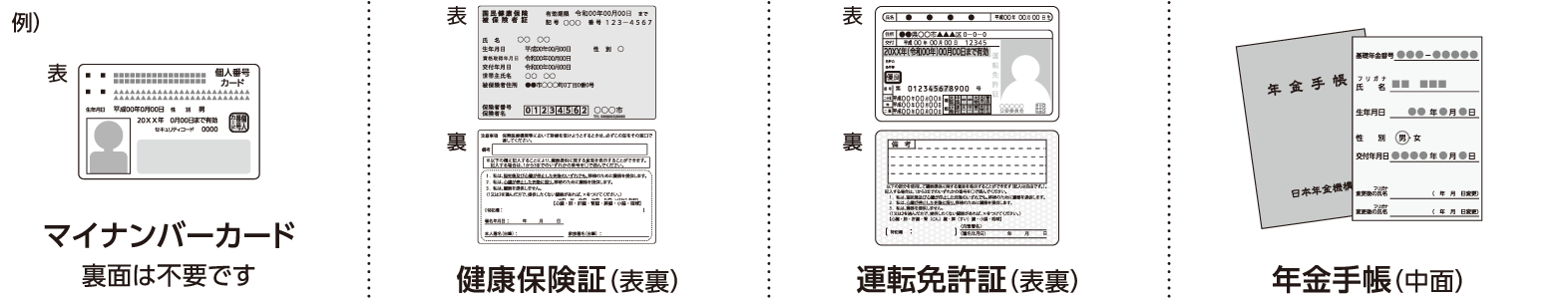

<支給対象者の本人確認書類>※代理入力の場合必要

マイナンバーカード(表)、運転免許証(表裏)、健康保険証(表裏)、年金手帳(中面)等

- 個人番号通知カード(紙製のもの)は本人確認書類として使用できません。

- 在留カードをお持ちの方は、在留カードの画像データを使用してください。

- 日本国内の機関が発行し、有効期限内のものに限り有効です。

代理人対応

申請時の注意事項

- 振込を希望する口座は、支給対象者本人名義の口座、または委任を受けた代理人名義の口座に限ります。

- 振込口座が確認できる書類の画像データの添付が必要ですので、下記の<振込口座が確認できる書類>を確認のうえご準備ください。

- 口座をお持ちでない等の理由により口座振込で受給できない方は、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえご相談ください。代理人の種別により必要書類が異なりますので、下記の<代理人手続き必要書類>を確認のうえ、画像データをご準備ください。

- 申請後、申請内容に不備(記入の不備、添付書類の不備)があった場合は郵送にて通知します。不備が解消されるまで給付金の支給はできません。入力には十分に注意してください。

- 送付先の変更をご希望の方は大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターにお問合せのうえご相談ください。

<振込口座が確認できる書類>

- 振込口座が確認できる通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの登録情報画面等

必要書類の画像データをご用意ください。(「png」「jpg,jpeg」「gif」「heif」「heic」「pdf」の添付が可能)

- デビットカードやクレジットカード一体型のキャッシュカードは、券面の表記と口座名義が異なっている場合がありますので、通帳やインターネットバンキングの登録情報で正しい口座名義を確認のうえ入力してください。

- 金融機関コード・支店コードは各金融機関のWebサイトなどを確認のうえ、誤りのないように入力してください。

<代理人手続き必要書類>

- 同居または別居の親族

- 支給対象者の本人確認書類

- 代理人の本人確認書類

- 支給対象者との関係性が分かる書類(戸籍、住民票など)

- 身の回りの世話をしている者(介護施設職員など)

- 支給対象者の本人確認書類

- 代理人の本人確認書類

- 支給対象者との関係性が分かる書類(入所証明、事業者が発行する職員証・在職証明書など)

- 法定代理人(成年後見人、保佐人/補助人、親権者/未成年後見人)

- 支給対象者の本人確認書類

- 代理人の本人確認書類

- 支給対象者との関係性がわかる書類

- 親権者、未成年後見人:戸籍謄本/戸籍抄本(法人の場合は社員証も必要)

- 成年後見人:登記事項証明書(法人の場合は社員証も必要)

- 保佐人/補助人:登記事項証明書、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録

- 個人市・府民税の納税管理人

- 支給対象者の本人確認書類

- 納税管理人の本人確認書類

確認書

確認欄

- 返送期限までに「確認書」の返送(オンライン申請を含む)がなかった場合や、必要な添付書類を提出いただけなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなします。

- 入力内容の不備や書類不足があった場合に入力された電話番号に連絡させていただくことがございますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号を入力してください。また、連絡をとることができず、入力内容の不備や書類不足を解消できなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなします。

- 「確認書」により申請を行った場合は、給付金額は確定し、支給額の変更を申し出ることはできません。

- 給付金の支給後、支給対象外であると判明した場合は、給付金の返還を求める場合があります。

- 支給額の変更を申し出る場合は、「確認書」の返送(オンライン申請を含む)は行わないでください。

確認書

確認欄

- 返送期限までに「確認書」の返送(オンライン申請を含む)がなかった場合や、必要な添付書類を提出いただけなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなします。

- 入力内容の不備や書類不足があった場合に入力された電話番号に連絡させていただくことがございますので、必ず日中に連絡がとれる電話番号を入力してください。また、連絡をとることができず、入力内容の不備や書類不足を解消できなかった場合は、本給付金を辞退したものとみなします。

- 「確認書」により申請を行った場合は、給付金額は確定し、支給額の変更を申し出ることはできません。

- 給付金の支給後、支給対象外であると判明した場合は、給付金の返還を求める場合があります。

- 支給額の変更を申し出る場合は、「確認書」の返送(オンライン申請を含む)は行わないでください。

オンライン申請時のメールアドレス認証にかかる注意事項

専用ホームページからオンライン申請画面に進み、メールアドレス認証におけるメールアドレスの入力間違いにご注意ください。

① オンライン申請画面を開く(次の画像は「申請書」の例)

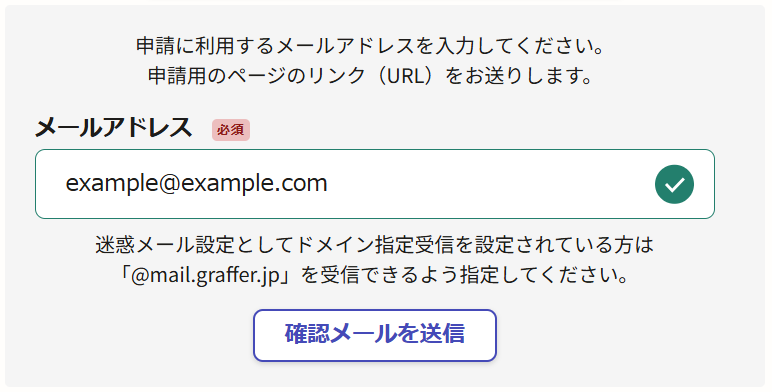

② ご自身のメールアドレスを入力する

(1) Grafferアカウントを新規登録せずにメールで申請する場合

メールアドレス認証を行います。

メールアドレスには、ご自身のメールアドレスを間違えないように入力してください。入力後に再度間違えていないかご確認ください。

(2) Grafferアカウントを新規登録して申請する場合

Grafferアカウントの新規登録における認証方法としてメールアドレスを選択した場合、メールアドレス認証を行います。

メールアドレスには、ご自身のメールアドレスを間違えないように入力してください。入力後に再度間違えていないかご確認ください。

③ 認証メールが送信される

(1) Grafferアカウントを新規登録せずにメールで申請する場合

「【大阪市定額減税補足給付金事務局】メールアドレスのご確認(不足額給付_申請書)」(申請書の例)という件名のメールが届きます。

(2) Grafferアカウントを新規登録して申請する場合

「【Grafferアカウント】仮登録完了のお知らせ」という件名のメールが届きます。

※認証メールが届かない場合

- メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに入っている可能性があります。迷惑メールフォルダにメールが入っていないかご確認ください。

- ドメイン指定受信を設定されている方は「@osaka-bukkakoutou.jp 」および「@mail.graffer.jp 」からのメールが受信可能に設定されているか確認してください。

- 迷惑メールフォルダにも届いておらず、ドメイン指定受信設定もされていない場合、入力されたメールアドレスが誤っている可能性があります。最初の画面に戻り、ご自身のメールアドレスを間違えないように入力してください。