概要

国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するものです。

(注)所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご覧ください。

(注)市民税・府民税の定額減税に関しては「令和6年度個人市・府民税における定額減税について」をご覧ください。

(注)当初調整給付に関しては「【事業終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について」をご覧ください。

支給予定時期

本給付金の支給要件を本市が事前に確認できた方には、令和7年8月12日(火)から順次、給付金額を記載した大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ(以下、「支給のお知らせ」という。)または、大阪市定額減税補足給付金(不足額給付)支給要件確認書(以下、「確認書」という。)を送付しております。

各申請書の締切日はこちらをご確認ください→申請書類別受付締切日時一覧

転入者等、一部申請が必要な場合があります。

給付金の支給は、令和7年9月11日(木)から順次行われています。

1「支給のお知らせ」

- 発送対象者

-

本市が事前に要件を確認することができた対象者の方のうち本市が預貯金口座等を把握している方

- 発送予定時期

-

令和7年8月12日(火)から順次発送

- 手続き方法

-

原則、手続き不要です。(口座変更、受給辞退または支給額の変更を申し出する場合等を除く)

- 支給予定時期

-

令和7年9月11日(木)から順次(口座変更、受給辞退または支給額の変更を申し出する場合等を除く)

2「支給のお知らせ(申請書用)」

- 発送対象者

-

「申請書」提出による審査を経て、支給金額が決定した方

- 発送予定時期

-

① 令和7年9月16日(火)までに書類審査が完了していた方※:令和7年10月16日(木)から順次発送

② ①以外の方:令和7年11月13日(木)から順次発送

令和6年1月2日以降の転入者の方を除きます。

- 手続き方法

-

原則、手続き不要です。(口座変更、受給辞退を申し出する場合等を除く)

- 支給予定時期

-

① 令和7年9月16日(火)までに書類審査が完了していた方※:令和7年11月13日(木)から順次支給

② ①以外の方:令和7年12月9日(火)から順次支給

令和6年1月2日以降の転入者の方を除きます。

3「確認書」

- 発送対象者

-

本市が事前に要件を確認することができた対象者の方のうち本市が預貯金口座等を把握していない方等

- 発送予定時期

-

令和7年8月12日(火)から順次発送

- 手続き方法

-

「確認書」が届きましたら、記載内容をご確認いただき、オンラインによりお手続きいただくか、必要事項を記載のうえ、ご返送ください。

確認書提出期限:令和7年10月31日(金)(消印有効)※オンラインによる確認書提出期限:17時までに申請完了

- 支給予定時期

-

「確認書」を返送後、1か月程度(支給額の変更を申し出する場合等を除く)

返送が集中することにより、お時間をいただく場合があります。

4「申請書」(「申請書」返送後、支給要件を満たすことが確認できた場合は「支給のお知らせ(申請書用)」を送付、確認できない場合は「不支給通知」を送付します。)

- 対象者

-

令和6年1月2日以降に大阪市に転入された方など、本市において支給要件の確認ができない方

- 申請受付時期

-

令和7年8月1日(月)から受付開始

申請書送付依頼期限:令和7年9月16日(火)

申請書提出期限:令和7年9月22日(月)(消印有効)オンラインによる申請書提出期限:17時までに申請完了

- 手続き方法

-

申請書の送付依頼はオンラインまたはコールセンターで受付します。一定の要件を満たした場合に「申請書」を送付します。

「申請書」が届きましたら、記載内容をご確認いただき、オンラインによりお手続きいただくか、必要事項を記載のうえ、ご返送ください。 - 支給予定時期

-

2「支給のお知らせ(申請者用)」をご覧ください。

給付金について

1 対象者

令和7年1月1日時点において大阪市にお住まいの方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方

【不足額給付1】(対象者の例)

令和6年分所得税および定額減税の額等が確定したことで、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)(=当初調整給付)の額との間で差額(不足)が生じた方

(注)複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

(注)定額減税前の令和6年度分市民税・府民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円※(非課税)であった方は対象ではありません。

令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「㊸再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。

(注)当初調整給付の申請期限(令和6年10月11日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

(注)また、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

【不足額給付2】(対象者の例)

専従者または合計所得金額48万円超のうち、下記1~4のいずれかに該当する方※

- 定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の両方が0円で、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方

- 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方

- 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方

- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方

低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

(注)複数の所得がある場合は合算して計算を行います。

2 給付額

対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。

【不足額給付1】

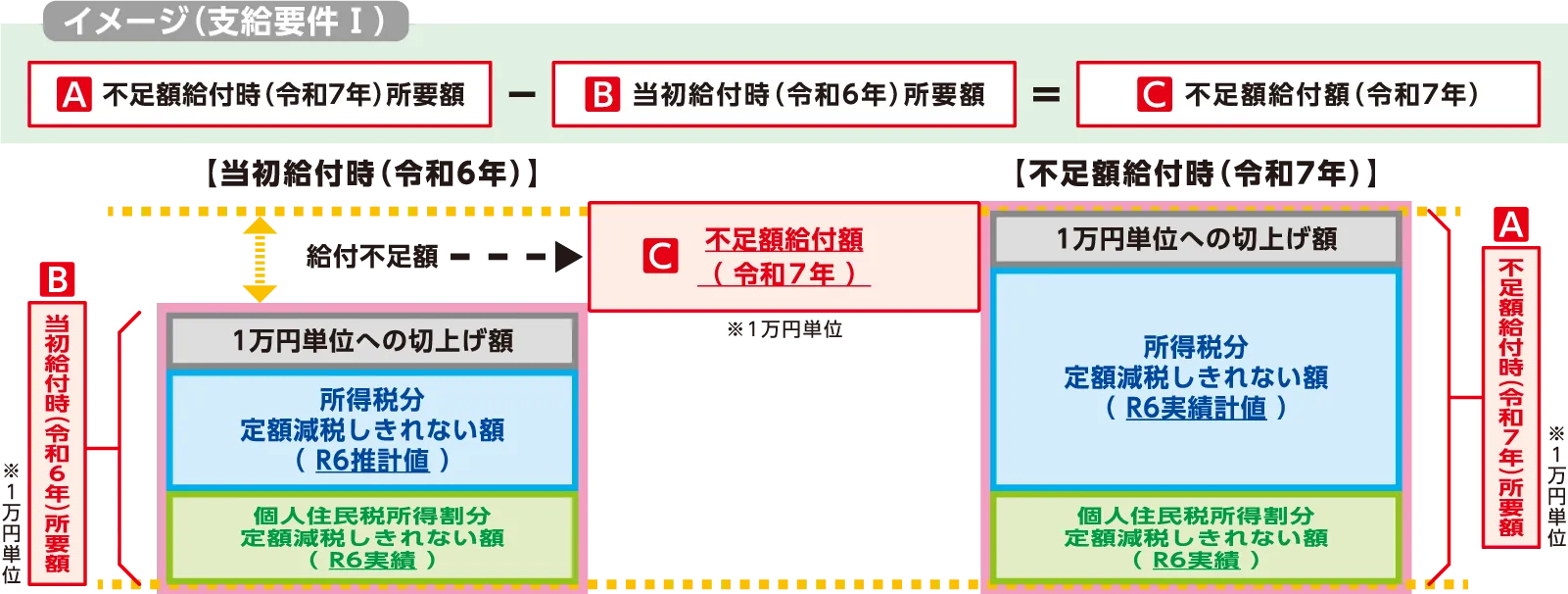

「本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)※1」-「当初調整給付の額(当初調整給付時における調整給付所要額)※2」

- 1. 次の(1)と(2)を合算した額(合算額を万円単位に切り上げます)

- (1)所得税分控除不足額

所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額

((1)所得税分控除不足額<0の場合は0) - (2)住民税分控除不足額

個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額

((2)住民税分控除不足額<0の場合は0)

- (1)所得税分控除不足額

- 2. 次の(1)と(2)を合算した額(合算額を万円単位に切り上げます)

- (1)所得税分控除不足額

所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)

((1)所得税分控除不足額<0の場合は0) - (2)住民税分控除不足額

個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額

((2)住民税分控除不足額<0の場合は0)

- (1)所得税分控除不足額

【不足額給付2】

原則4万円

下記のいずれかに該当する場合は金額が異なります。

- 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円

- 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円※

当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額

- 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円

- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付の額を控除した額